Bürokratieabbau, Pflegevollversicheurng, Kindergrundsicherung und trägerübergreifende Zusammenarbeit. Sebastian Wegner, Geschäftsführer des Volkssolidarität Bundesverband e. V., hat sehr konkrete Vorschläge für die Stärkung von gemeinnützigen Einrichtungen. Wer außerdem Lust hat auf beeindruckende Zahlen eines Verbandes, der seine partizipative Weiterentwicklung unter Mitwirkung seiner Mitglieder im Fokus hat, sollte an dieser Stelle weiterlesen.

Seit fast 80 Jahren ist die Volkssolidarität in Deutschland aktiv, um Menschen in Not zu helfen. Nach der Gründung im Winter 1945 war der Sozial- und Wohlfahrtsverband einer der größten Anbieter von Versorgungsleistungen für ältere Menschen in der DDR, mit organisierten Mahlzeiten, Pflegeangeboten und Reisen. Nach der Wiedervereinigung blieb er als eine der wenigen Massenorganisationen übrig, wurde jedoch neu strukturiert und Mitglied im Paritätischen Gesamtverband. Heute ist die Volkssolidarität aufgrund der historischen Wurzeln überwiegend in den neuen Bundesländern tätig und dort einer der großen Sozial- und Wohlfahrtsverbände.

Was macht die gemeinnützige Arbeit der Volkssolidarität besonders?

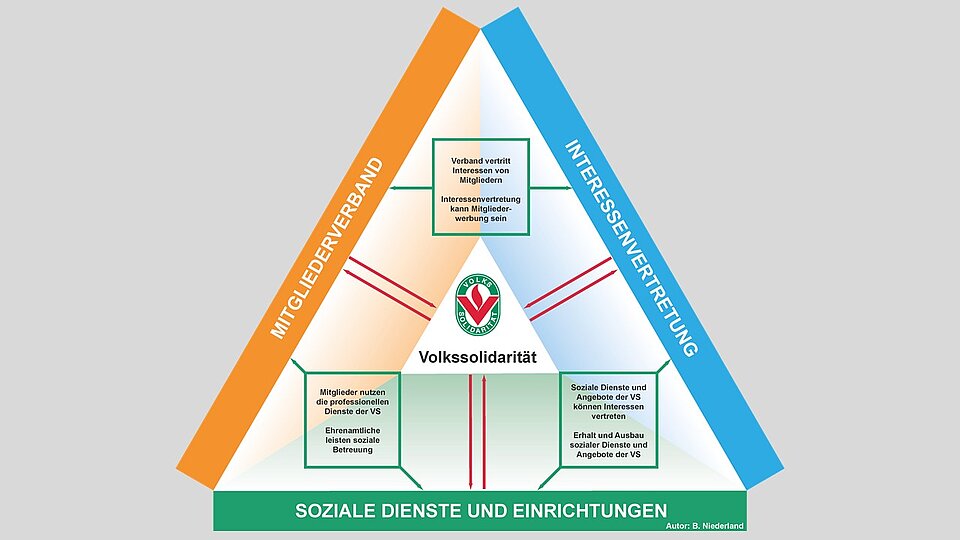

Die Volkssolidarität ist fokussiert auf drei Schwerpunkte. Der Erste bildet den Mitgliederverband, der 1990 mit einer Million startete und heute 108.000 Mitglieder zählt. Der zweite Schwerpunkt ist unsere sozialpolitische Interessenvertretung, in der wir uns nicht nur für unsere Mitglieder, sondern auch für unsere Klient*innen und alle Menschen in Not einsetzen. Unsere Bemühungen erstrecken sich über wichtige soziale Themen wie Pflegepolitik, Qualität der Kinder- und Jugendhilfe bis hin zu den besonderen Bedingungen in Ostdeutschland. Ausdruck eines gemeinsamen Verständnisses dafür sind unsere sozialpolitischen Positionen, die durch Grundsatzentscheidung der Bundesdelegiertenversammlung beschlossen wurden.

Der dritte Schwerpunkt unserer Arbeit umfasst unsere sozialwirtschaftlichen Aktivitäten, insbesondere in den Bereichen Pflege sowie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, aber auch Eingliederungshilfe und zahlreiche Projekte von Nachbarschaftsarbeit bis hin zum ambulanten Hospizdienst zählen dazu. Täglich kümmern wir uns um rund 30.000 Klient*innen in der Pflege und erreichen monatlich etwa 750.000 Mahlzeiten. Im Bereich der Kindertagesbetreuung bieten wir 47.000 Kitaplätze an. Wir sind sehr stolz darauf, mit dieser Zahl der größte Kitaträger im Paritätischen Gesamtverband zu sein. Unsere Ortsgruppen, die eine einzigartige Struktur aufweisen, leisten ebenfalls wertvolle ehrenamtliche Arbeit in mehr als 3.000 Gruppen vor Ort, denen wir besonders dankbar sind.

Unsere Strukturen sind stark partizipativ ausgerichtet. In den Gremien wird gemeinsam beraten, abgewogen und entschieden. Beginnend bei unseren Fachkommissionen, über Bundesvorstands- und Geschäftsführerberatungen, bis hin zu unseren Mitgliederversammlungen. Auf allen Ebenen arbeiten dafür haupt- und ehrenamtliche Menschen eng verbunden miteinander. Natürlich sind auch einige Veränderungen unserer Strukturen angestoßen, insbesondere aufgrund unseres stetigen Wachstums im Bereich der sozialwirtschaftlichen Tätigkeiten. Doch der Kern der Volkssolidarität bleibt unverändert: Miteinander - Füreinander.

Wie beziehen Sie denn Betroffene in Ihrer Arbeit mit ein?

Viele unserer Klienten*innen, für die wir tätig sind, sind auch Mitglieder unseres Verbandes auf allen Ebenen der Volkssolidarität. Dies ist Ausdruck für ein besonderes Vertrauensverhältnis und zeigt, dass wir die Bedürfnisse der Menschen in unserer direkten Nähe in den Blick nehmen. Diese Verantwortung ist so in unserer Satzung verankert, was bedeutet, dass wir ständig im Dialog stehen und gemeinsam Veränderungen vorantreiben. Im Übrigen sind auch viele unserer Mitarbeitenden Mitglied in der Volkssolidarität und erleben die Arbeit im Verein als außerordentlich gewinnbringend.

Besonders im Bereich unserer Beratungs- und Versorgungsangebote sind wir eng mit den Menschen verbunden, die wir unterstützen. Wir gehen z. B. bei der Versorgung mit Essen auf Rädern auf die besonderen Ernährungsgewohnheiten der Kunden*innen ein und suchen stets nach Lösungen, wie wir uns verbessern können. Darüber hinaus haben wir mit unseren ehrenamtlichen Ortsgruppen Menschen, die uns immer wieder die Perspektiven aus der Arbeit vor Ort aufzeigen. Ehrenamtlich Engagierte haben oft einen persönlichen Bezug zu den Menschen in der Örtlichkeit, weil sie Hausbesuche organisieren, Gruppenfahrten durchführen oder unsere Begegnungsorte aufsuchen und dort Angebote gestalten.

Der Bundesverband organisiert zusätzlich Verbandstreffen mit Vertreter*innen der Landes-, Stadt-, Kreis- und Regionalverbände. Im letzten Jahr haben wir erstmals Regionaldialoge durchgeführt, bei denen Vertreter*innen aus dem gesamten Verband, von Ehrenamtlichen bis hin zu Geschäftsführungen zusammenkamen, um konkrete Themen der Verbandsarbeit zu diskutieren. Die dabei erzielten Ergebnisse fließen in die weitere Entwicklung der Volkssolidarität ein und stärken den verbandlichen Zusammenhalt, weil wir voneinander lernen und gute Problemlösungen gemeinsam entwickeln und teilen.

Welchen Herausforderungen begegnet die Volkssolidarität als gemeinnütziger Verband aktuell?

Als Verband ist es unser erklärtes Ziel, möglichst viele Menschen für unsere Anliegen zu begeistern und dazu gehört eine aktive Mitgliedschaft, die hauptamtliche Mitarbeit in unseren Einrichtungen oder auch die Unterstützung unserer sozialpolitischen Positionen. Engagieren geht dabei auf vielfältige Weise, über die Mitarbeit in unseren verschiedenen Gremien oder bei der Nachbarschaftshilfe, bis hin zur Unterstützung unserer sozialpolitischen Arbeit in den sozialen Medien. Wir möchten, dass sich die Menschen an den Werten und Zielen orientieren, für die unser Verband steht: ein solidarisches Miteinander, demokratisch organisiert, gemeinnützig wirkend, und parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Ein antifaschistisches Bündnis welches sich heute zu einem vielfältigen Verband wandelt, der Menschen unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft, dem Geschlecht oder dem Einkommen die Möglichkeit zum Mitmachen und Mitgestalten ermöglicht.

Neben unseren Mitgliedern gibt es jedoch eine breite Basis des allgemeinen Engagements. Zum Beispiel sind viele freiwillig Helfende bei der Unterstützung von Menschen mit Fluchterfahrung aktiv, die nicht direkt Mitglied in unseren Vereinen vor Ort sind. Hier handelt es sich um Menschen, die unsere Arbeit schätzen und die Gelegenheit nutzen, ihre Fähigkeiten vor Ort einzubringen. Auch im Bereich der Pflege erfahren wir viel Unterstützung von Menschen, die nicht Teil unserer organisierten Mitgliedschaft sind, z. B. werden Besuchsdienste organisiert. Wir wertschätzen dieses Engagement besonders, hilft es uns besonders dabei den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Eine der größten Herausforderung ist die Gewinnung von Personal für unsere sozialen Dienste. Hier unternehmen unsere Verbände viele Anstrengungen, um Personal zu erreichen und die Vorteile eines attraktiven Arbeitgebers zu vermitteln. Wir nutzen dazu Kampagnen, entwickeln Vorteile für die Mitarbeiter*innen, bilden selbst aus und bieten moderne Arbeitsplätze und die Chance sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.

Was kann denn zu einer Stärkung von gemeinnützigen Organisationen beitragen?

Als gemeinnützige Organisation stehen wir vor besonderen Herausforderungen. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und alle erwirtschafteten Überschüsse werden von uns für die gemeinnützige Arbeit wieder eingesetzt. Wir schütten keine Gewinne an Anteilseigner aus, stehen aber im Wettbewerb mit privaten Anbietern und auch zusehends mit der öffentlichen Hand. Hier erwarten wir eine eindeutige Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips, bei dem es auch um die Befähigung zur Selbsthilfe unserer Klienten*innen gehtMit Unterstützung von Sozial- und Wohlfahrtsverbänden wie der Volkssolidarität sehen wir eine wesentliche bessere Möglichkeit diesem Anspruch gerecht zu werden.

Hinzu kommt, dass wir oft Dienstleistungen in Bereichen anbieten, in denen private Unternehmen nicht tätig werden, weil keine Gewinne zu erzielen sind. Zum Beispiel in Beratungsprojekten, in denen wir Menschen aus Notlagen helfen. Auch hier sind gesetzliche Erleichterungen und die Stärkung gemeinnütziger Organisationen notwendig, insbesondere auskömmliche und langfristige Finanzierungen, die nicht immer nur jahresbezogene Projektförderungen beinhalten.

Es bedarf weiter einer Aufwertung der Daseinsvorsorge. In den Kommunen betreiben wir Begegnungsstätten im Ehrenamt, die ausreichend finanziell unterstützt werden müssen, um hauptamtliche Unterstützungsstrukturen und Verwaltungskosten abzusichern. Wir benötigen auskömmlich finanzierte Kindertageseinrichtungen, bei denen die Qualität gesichert ist, das Personal fair bezahlt wird und stets auch Investitionen möglich sind. Die ambulante und stationäre Pflege und insbesondere die mehr als 4,8 Millionen Menschen, die informell pflegen müssen in den Blick genommen werden und durch Angebote wie beispielsweise Beratungsstellen für pflegende Angehörige unterstützt werden. Die demografische Entwicklung wird zeigen, dass es ohne gemeinnützige Organisationen nicht gelingen wird, Angebote der Daseinsvorsorge aufrecht zu erhalten. Dafür erwarten wir auskömmliche finanzielle Unterstützung und Strukturen, die gemeinnützige Initiativen stärken.

Mit Blick auf die alternde Gesellschaft müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie ein würdevolles Leben im Alter aussieht und sicherstellen, dass dies nicht nur als "Pflicht-Leistungen" betrachtet wird, sondern immer auch Teilhabe und Selbstbestimmung berücksichtigt. Es geht darum, wie ältere Menschen zukünftig an Entscheidungen beteiligt werden können. Gleiches gilt auch immer für unsere Angebote im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe oder bei der Eingliederungshilfe, in denen es unerlässlich ist die individuellen Bedürfnisse vor die Gewinnmaximierung zu stellen. Das geht aber nur mit gut qualifiziertem Personal, dass nicht beständig an der Belastungsgrenze arbeitet und täglich Sinn im eigenen Handeln erfährt. Es braucht einen Abbau bürokratischer Hürden, denn es ist frustrierend monatelang in Verhandlungen mit Leistungsfinanzierern zu stehen und trotz plausibler Kalkulationen Leistungskürzungen ohne Erläuterungen hinnehmen zu müssen.

Abschließend möchte ich betonen, dass wir uns auch mit Fragen zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung beschäftigen. Themen, die aber nicht durch soziale Exklusion durchgesetzt werden dürfen, sondern immer mit Blick auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort betrachtet werden müssen. Nicht zu vergessen ist die Entwicklung einer wirklichen Willkommenskultur für Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um die Lücken zu schließen,, die die demografische Entwicklung zeigen wird. Darunter auch viele, die sich bereits ehrenamtlich engagieren und damit gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Die Volkssolidarität ist überzeugt, dass die Idee der Gemeinnützigkeit, die mehr verbindet als trennt, auch in Zukunft besser geeignet sein wird, Lösungen für soziale Herausforderungen zu entwickeln.

Mit der Kampagne #EchtGut - Vorfahrt für Gemeinnützigkeit, vermittelt der Paritätische Gesamtverband seit Anfang 2021 das Thema Gemeinnützigkeit. Nach zahlreichen Vorträgen, Publikationen und Informationsmaterial, porträtiert der Verband nun in einer Beitragsreihe soziale gemeinnützige Mitgliedsorganisationen. Wie gestalten, leben und zelebrieren die Organisationen ihre Gemeinnützigkeit? Wie zeigen sich gemeinnützige Strukturen in der Zusammenarbeit mit Betroffenen und Ehrenamtlichen und welchen Herausforderungen und Chancen begegnen gemeinwohlorientierte Einrichtungen in der heutigen Zeit?

Hier können Sie den Steckbrief von der Volkssolidarität als PDF herunterladen.